- Arts et Culture

- Loisirs

- Jazz au phare

Un festival est un voyage

Dimanche 3 août. Le chapiteau de la Java des Baleines est encore vide, les spectateurs font la queue aux foodtrucks. On repère aisément parmi eux les tee-shirts turquoise, estampillés Jazz au Phare 2025, qui tranchent avec l’élégante sobriété de l’équipe de la Java, tous de noir vêtus. Dans le silence feutré de l’avant-spectacle, l’atmosphère se tend imperceptiblement. Qu’est-ce qui distingue un concert d’un concert en festival ? La foule qui s’amasse progressivement sur la piste de danse et alentour semble embarquer pour une traversée qui la tiendra unie et solidaire pendant les quatre jours du festival. En bord de scène, Boney Field attend de faire son entrée, dissimulé derrière ses lunettes noires et son chapeau feutre, le saxophone à la main. Jean-Michel Proust grimpe sur scène pour déclarer la seizième édition de Jazz au Phare ouverte : la traversée a commencé.

Festival pour trois chanteuses (et un chanteur)

Cette année aura été sujette à controverses : la présence de Sheila aura fait couler beaucoup d’encre (virtuelle) dans la communauté jazzophile. On a un peu moins dit que la grande scène accueillerait trois chanteuses pour un chanteur, et que les premières parties seraient toutes féminines. Jazz au Phare nous a donné à entendre cette année un large spectre de voix de femmes, aux tessitures et styles infiniment variés, à la présence scénique envoûtante et électrisante. Il est revenu au seul homme de conclure le festival, par une performance qui a largement rencontré son public, venu très nombreux pour applaudir Keziah Jones, le roi du blufunk – la contraction du blues et du funk, un son qu’il a lui-même forgé. Malgré son absence légendaire d’empathie avec le public, il aura fait cette fois-ci un effort louable pour communiquer avec les spectateurs qui se serrent contre la scène et dans les gradins, allant jusqu’à tenter de les faire chanter. Est-ce à dire que, comme l’a laissé entendre Jean-Michel Proust dans sa brève introduction, le public de l’île est particulièrement sympathique et participatif ?

La petite chanteuse qui dérangeait

C’est sans doute l’expérience qu’aura eu Sheila, malgré la petite jauge qui l’accueille de ses applaudissements, au troisième jour du festival. Ils sont peu nombreux mais ils font du bruit pour deux, et leur enthousiasme est communicatif. Des « Sheila, on t’aime » fusent des tribunes où s’aperçoivent surtout des cheveux blancs. Les fidèles ne se sont pas laissé décourager par la polémique, ce « choc des cultures » entre jazz et pop yéyé. Ils ont emmené avec eux leurs enfants et petits-enfants, qui pour certains retrouvent aussi leur jeunesse lorsque la chanteuse de quatre-vingts ans entame « Quand les rois mages en Galilée… » La différence de générations s’efface, on se déhanche avec la même conviction sur la bande-son des vacances, à trente ans comme à soixante-dix. Parmi les bénévoles, il se murmure que Sheila est très accessible et qu’elle a même honoré de sa présence la cantine du festival. D’ailleurs, la voici qui les remercie pour leur accueil, et la cuisinière pour la qualité de sa cuisine. Une vie sur scène, sept cents titres et quatre-vingtcinq millions d’albums vendus n’ont rien enlevé de sa simplicité à la star des yéyés et la franche camaraderie avec laquelle elle lance ses chansons (« Attention, j’envoie du lourd ! ») ne font que la rendre plus proche et plus émouvante. N’en déplaisent aux esprits chagrins, Sheila a embrasé le phare de son énergie solaire et de sa formidable générosité.

Back to… pink

Dans le registre des reprises, il en est une autre qu’on attend avec curiosité. Dix ans après la disparition d’Amy Winehouse, son groupe d’origine remonte sur scène avec une chanteuse inconnue, Bronte Shande dont on dit qu’elle a sa voix, et un concert hommage qui tourne depuis quatre ans. La trajectoire tragique de la diva de la soul à la longue chevelure noire relevée en un improbable chignon choucroute jette sur la nouvelle égérie du groupe une ombre mi-bienveillante, mi-menaçante. Qui est-elle pour endosser le costume d’une telle artiste ? Comment se sortira-t-elle de cet exercice périlleux ? Le costume, justement, Bronte Shande ne l’emprunte pas mais impose son style, apparaissant dans une robe blanche à grosses fleurs roses, inspirée des années 50. L’effet de contraste est saisissant. Certes, la voix est bien là – magnifique pour les uns, un peu en-dessous pour les autres – mais il n’y a qu’Amy pour donner à ses chansons l’intensité émotionnelle qui, pour finir, a eu sa peau. Bronte Shande fait le choix de rendre hommage, et lorsqu’elle évoque la diva, c’est toujours pour s’inquiéter de se montrer à la hauteur de l’héritage. Pourtant, il arrive que l’on entende derrière l’interprète poindre l’artiste, lorsqu’à de certains moments elle s’approprie un rythme, une inflexion, une rupture mélodique. Cela ne dure qu’un instant : la modestie est aussi le signe de l’artiste.

De la joie à la grâce

Modeste, Ayo l’est, autant qu’elle est artiste. « Point d’orgue du festival » dira le communiqué de presse, elle apparaît sur une scène presque nue, sinon pour le piano et la contrebasse qui l’accompagnent. Le talent des musiciens est à la mesure de cette autre diva dont le nom signifie, en yoruba1, « joie ». Elle est venue présenter son dernier album, Mami Wata, « en hommage à l’eau », précise-t-elle. Ses compositions sensibles et rythmées, qu’elle soutient parfois seule à la guitare acoustique, et qui parfois s’abandonnent au fil d’un dialogue avec ses deux compagnons, Vincent Bidal et Laurent Vernerey, avec lesquelles elle entretient une merveilleuse complicité musicale, parlent souvent d’elle. Elle se confie aussi entre deux morceaux, avec une facilité dont elle se moque elle-même– « Je suis bavarde », avoue-t-elle – sur sa vie de famille, son fils à New-York qui est « un peu trop cool » et bloque sa mère sur les réseaux, sur cet homme rencontré à un kiosque, qui la reconnaît – « Vous êtes Yao ! ». « Il ignorait que j’avais sorti un septième album. Il ne savait même pas que j’en avais sorti un deuxième. » Les heures filent dans la compagnie de cet être à part, humble, drôle et puissant, au service d’une musique qui semble venir de plus loin qu’elle et qu’elle incarne avec une grâce bouleversante.

Généreux : c’est peut-être cela, l’aventure d’un festival. Faire l’expérience de la générosité. D’abord celle des cent bénévoles, remerciés par tous les artistes, du in comme du off. Générosité des propositions, de 10h30 le matin à 2h le lendemain : de la scène enfant au boeuf du soir, dix formations différentes ont fait entendre leur voix, leur style et leur musicalité singulières dans le cadre désormais unique du Café du Phare. Générosité dans les rencontres, dans la queue des glaciers, devant les grilles de la grande scène lorsqu’il faut finir sa gaufre avant d’entrer, à l’abord des petites scènes dans l’attente du prochain set, en voisins de comptoir au café du Phare passée une heure du matin, ou collés à la grande scène, les mains levées : le contact devient si aisé lorsqu’on a la musique en partage. Il y a, paraît-il, des couples Jazz au Phare, qui, d’un échange de regards entre festivaliers, ont fait un mariage. Il y a, paraît-il, des traversées de quatre jours qui durent toute une vie

1 : Le yoruba est la langue parlée par le peuple Yoruba, présent notamment au Niger, l’un des pays d’origine d’Ayo.

Lire aussi

-

Loisirs

LoisirsUn début d’année en mouvement

Deux spectacles de danse se succèdent à La Maline en cette rentrée 2026 : « A4 (comme la feuille) », la nouvelle folie chorégraphique de Philippe Lafeuille, et « Superstrat » de la Cie Par Terre, un hommage aux racines des danses urbaines.

-

Loisirs

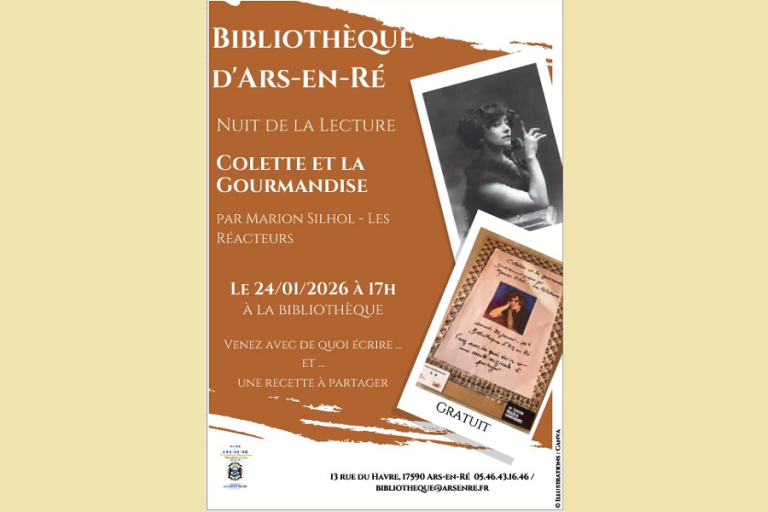

LoisirsLa gourmandise, péché mignon de Colette

Dans le cadre des Nuits de la Lecture, Marion Silhol, qui dirige la troupe des RéActeurs, propose une animation autour de l’écrivaine Colette et la gourmandise.

-

Loisirs

LoisirsDes médiations pour voir les films autrement

Paul Lhiabastres, le médiateur cinéma de La Maline, propose aux spectateurs tout au long de l’année de découvrir les films sous une autre facette.

Je souhaite réagir à cet article