- Île de Ré Mag’

- Histoire et patrimoine

L’âge d’or d’un grand port « international »

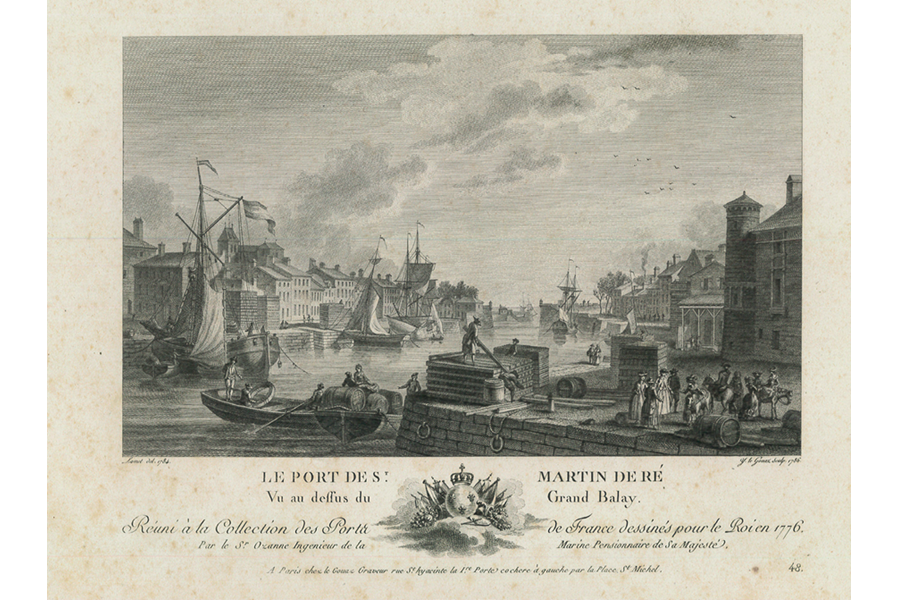

Véritable carte-postale de l’île de Ré, le port de Saint-Martin, tourné aujourd’hui vers la plaisance, a connu ses heures de gloire du XVIe au XVIIIe siècle, lorsque le sel et le vin ont fait sa fortune. Découverte.

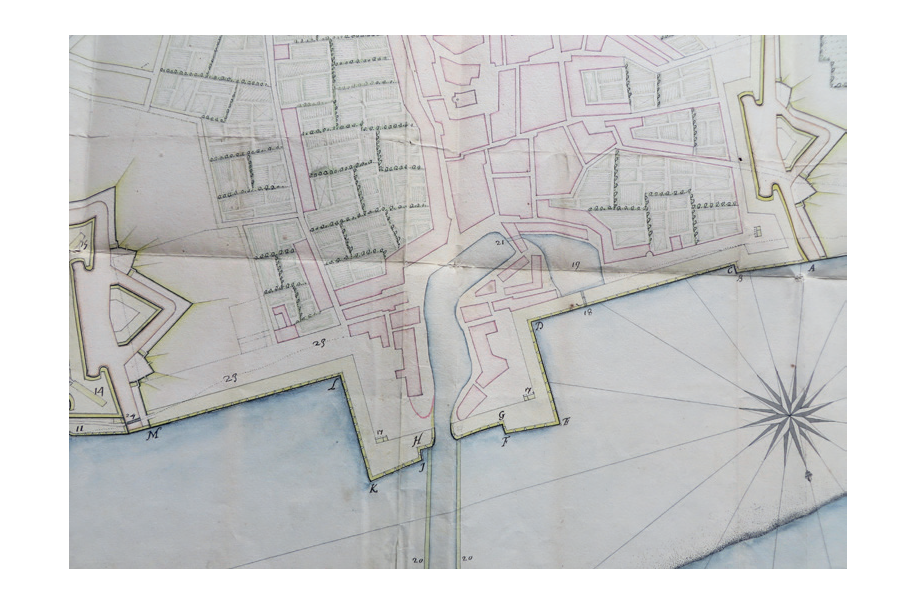

Avant le XVe siècle, rien n’indique la présence d’un port « structuré » à Saint-Martin. Il faudra attendre plusieurs siècles avant que le port ne prenne son aspect actuel : à cette époque, les infrastructures sont sommaires, souvent composées de fascines pour retenir les berges. L’entrée du chenal se compose de deux flèches sableuses en forme de « pince de crabe », alors soumises aux caprices de la mer. « A cette époque, le passage du Martray est encore ouvert, entrainant de forts courants. D’après certains textes, on peut penser que le passage s’est fermé vers 1470, faisant de Saint-Martin une baie désormais protégée », explique Jacques Boucard, historien local. Cela permet à Saint-Martin, surtout après la guerre de Cent ans (1453), de devenir une place forte du commerce.

« L’or blanc »

Saint-Martin tire sa principale richesse du commerce du sel, récolté sur l’île de Ré depuis la création des premiers marais salants à la fin du XIIe siècle. Le terme « d’or blanc » n’est pas usurpé : le sel, indispensable à la conservation des aliments, est exporté dans toute l’Europe du Nord, essentiellement vers les rivages de la Mer Baltique ou des Provinces Unies1. A partir de la fin du XVIe siècle, le boom de la pêche à la morue accroit encore la demande de sel de l’île de Ré : avant de mettre le cap vers Terre-Neuve, les bateaux de pêche viennent charger leurs cales de sel, indispensable à la conservation du poisson.

L’île de Ré bénéficie, face à la concurrence, de trois avantages de taille : la qualité de son sel, excellent pour la pêche, sa situation privilégiée au bord de l’Atlantique et… ses exemptions fiscales ! En effet, depuis 1289, les Rétais ont habillement négocié avec le pouvoir royal des privilèges, qui se maintiendront jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, et qui auront une influence décisive sur l’avenir de l’île et sa richesse matérielle. « A l’époque, on produit 25 000 tonnes de sel par an, contre 3000 aujourd’hui », souligne Jacques Boucard.

400 voiliers au large

En 1727, un document officiel indique de 300 à 400 bateaux mouillent régulièrement au large de Saint-Martin, attendant de charger la marchandise. « C’est un port international, qui accueille quatre fois plus de bateaux à cette époque que le port de La Rochelle », explique Jacques Boucard. Cela ne veut pas dire qu’il faut imaginer le port tel une fourmilière, avec des quais remplis de monde et des voiles à perte de vue… Le port est toujours aménagé de façon sommaire, avec des quais encore en terre battue, et le trafic à l’intérieur du port est faible ! « Les bateaux à fort tonnage restent dans la rade. Ce sont des petits bateaux, comme les allèges, qui vont directement chercher le sel dans les marais salants en remontant les chenaux », précise Jacques Boucard. Dans le port, les bateaux légers viennent charger le reste des marchandises exportées vers l’Europe du Nord -surtout à partir des années 1650- comme le vin, les eaux-de-vie ou le vinaigre.

Le vin, produit en grande quantité sur l’île de Ré après l’installation des moines cisterciens, contribue au rayonnement international de Saint-Martin. « Le vin n’est pas réputé de très bonne qualité, mais il est bon marché », confie Jacques Boucard. Les eaux-de-vie, qui ne sont autres que du vin transformé en alcool par distillation, permettent aux négociants néerlandais de baisser les coûts du transport. « Cet alcool de vin, plus concentré, permet de transporter de plus grands volumes, quitte à le couper avec de l’eau en arrivant à destination », souligne l’historien. Quant au vinaigre, production longtemps restée dans l’ombre, il semble avoir joué un rôle commercial important, du moins jusqu’au début du XVIIIe siècle. Sa qualité est tellement reconnue que les vinaigreries d’Orléans, réputées pour leur excellence, s’approvisionneront quelques décennies plus tard en vinaigre de l’île de Ré ! En Baltique, il permet notamment de réaliser le fameux hareng mariné, très en vogue à cette époque.

« Subterfuges » rétais

Sur l’île de Ré, les guerres de religion entre protestants et catholiques n’entraveront que provisoirement le florissant commerce du sel. Avec ces guerres, le lien qui unit déjà fortement l’île de Ré à La Rochelle, désormais capitale du protestantisme, se renforce encore. Les Rétais en partagent la prospérité lorsque la cité huguenote devient, à la fin du XVIe siècle, une place militaire, commerciale et financière de premier plan et l’une des principales villes du royaume2. La reprise du contrôle de la région par le pouvoir royal catholique a des conséquences limitées à une vingtaine d’années sur le commerce du sel, contrairement à La Rochelle qui sort exsangue du conflit. Pendant que la capitale du protestantisme doit se relever du terrible siège de 1627-28 avant de trouver fortune dans le commerce transatlantique (avec les Antilles notamment), Saint-Martin continue de prospérer sur sa rente salicole.

Certes, juste après le siège de La Rochelle, les fortifications construites sur l’île de Ré, et notamment la citadelle de Saint-Martin, sont rasées pour éviter toute reprise des hostilités. Par ailleurs, le pouvoir royal « punit » l’île de Ré en mettant fin, en 1629, à presque quatre siècles d’exemption sur son sel. Pourtant, le commerce de l’or blanc ne se porte jamais aussi bien. La réputation du sel de Ré et la position géographique de Saint-Martin ne peuvent expliquer cette incongruité. En comparant des documents officiels, Jacques Boucard a récemment constaté un écart considérable entre les marchandises sortant du port de Saint-Martin et celles officiellement déclarées au péage de Sund, à l’entrée de la Mer Baltique3 : la fraude pourrait atteindre d’après ses calculs entre 75 et 80 %. Accrochée depuis des siècles à ses privilèges, Saint-Martin a semble-t-il développé une culture du marché noir pour conserver son attractivité. Depuis toujours, les armateurs ne profitent-ils pas de l’absence de taxe pour y faire transiter de la marchandise, revendue ensuite sur le continent proche, un phénomène si courant que les historiens parlent de « l’entrepôt rétais » ?

Un port moderne

Au début du règne de Louis XIV, la création de l’arsenal de Rochefort en 1665-1666, dont il importe d’assurer la défense, redonne une réelle importance stratégique aux côtes charentaises et surtout aux îles. En 1681, s’appuyant sur les dessins de Vauban et de Ferry, l’ingénieur Augier commence la citadelle de Saint-Martin. Les travaux rapidement menés sont en grande partie achevés en 1685. Remparts tout autour de la ville, quais en pierre de taille, aménagements modernes : le port prend l’aspect qu’on lui connait aujourd’hui. L’entrée du chenal, trop exposée à la houle, nécessite par la suite la construction d’un éperon en « v », plusieurs fois remanié4. Jusqu’au XVIIIe siècle, Saint-Martin reste prospère, mais les mesures de libéralisation du commerce, voulues par les Anglo-Saxons au milieu du XVIIIIe siècle, sonnent la fin de l’exception rétaise. Le développement du chemin de fer permet d’acheminer un sel de gemme moins cher avant que les technologies du froid n’offrent une alternative définitive à la conservation des aliments. L’horizon se réduit peu à peu et Saint- Martin se recentre sur sa vocation régionale, voire locale. Il reste de cette période de l’or blanc ce décor de carte-postale, symbolisé par les riches maisons d’armateurs et de négociants bordant ses quais. Et c’est désormais par le tourisme et la plaisance que Saint-Martin retrouve un peu de son rayonnement international d’antan…

1 – On importe en retour du bois nordique et du poisson séché.

2 – Cité par J. Boucard, Ecrits d’Ouest n°27, page 14.

3 – L’historien Jacques Boucard a mis la main, il y a quelques années, sur les archives du péage du détroit de Sund (étroit passage entre la Suède et le Danemark) recensant tous les navires commerciaux soumis à des taxes d’entrée dans la Mer Baltique.

4 – Après de nombreux « accidents », il faudra attendre la seconde moitié du 19ème siècle pour qu’à la demande des marins l’aile Est de l’éperon soit – enfin – supprimée pour faciliter l’accès au havre (Ecrits d’Ouest n°27, J. Boucard).

Je souhaite réagir à cet article