- Île de Ré Mag’

- Terroir

La ruée vers l’or blanc

Principale ressource de l’île pendant des siècles, la culture du sel a joué un rôle considérable dans le développement de Ré, modifiant ses paysages et sa géographie. Après la crise du 20ème siècle, la filière connait un souffle nouveau grâce à l’installation de jeunes et l’obtention en 2023 d’une Indication géographique protégée.

Et si la culture du sel sur l’île de Ré remontait à presque un millénaire ? En tout cas, lorsque les religieux de l’abbaye de Saint- Michel-en-l’Herm (Vendée) deviennent seigneurs de la partie nord de l’île de Ré à partir de 1030, ils ont sans doute cherché à mettre en valeur leurs nouvelles terres. La présence de marais salants à Saint-Michel-en-l’Herm, dès le 9ème siècle, indique qu’ils maitrisaient les techniques de la saliculture et qu’ils les ont probablement mises en oeuvre1 sur l’île dès le 11 ou 12ème. Cette hypothèse est en tout cas compatible avec la géologie : la fermeture définitive du petit bras de mer entre Saint-Clément et les Portes se produit à cette époque, créant une petite baie intérieure idoine pour y implanter les premiers marais salants.

« Prises » sur la mer

Grâce à l’action des marais, les terres argileuses, appelées le « bri », connaissent une sédimentation progressive, dont les Hommes vont tirer partie. Comme ces terres basses du nord de l’île sont situées en dessous du niveau des hautes eaux, des digues sont érigées face à la mer, puis les salines sont creusées en amont. Composé de trois grands ensembles de bassins de taille et de profondeur différentes, le marais salant est un subtil système de vases communicants. L’eau de mer circule lentement du vasais au champ de marais en passant par les métières. L’action combinée du vent et du soleil lui permet de s’évaporer jusqu’à sa cristallisation dans les aires saunantes2.

Au fil des siècles, ces « prises » gagnées sur la mer se propagent à tout le Fier d’Ars, modifiant très largement les paysages… et la surface terrestre du nord de Ré. Au 18ème siècle, les endiguements successifs ont permis de quasiment doubler la surface terrestre de la partie nord de l’île, ce qui correspond à 1500 hectares ! Sa physionomie s’en trouve également bouleversée : ce travail acharné des hommes a notamment permis de regrouper les trois îles qui existaient à l’origine et d’en faire la jonction. Loix est la dernière « île » qui sera rattachée physiquement au reste du territoire au 18ème siècle, ce qui correspond aux derniers marais salants3 installés sur Ré…

Ré la Blanche

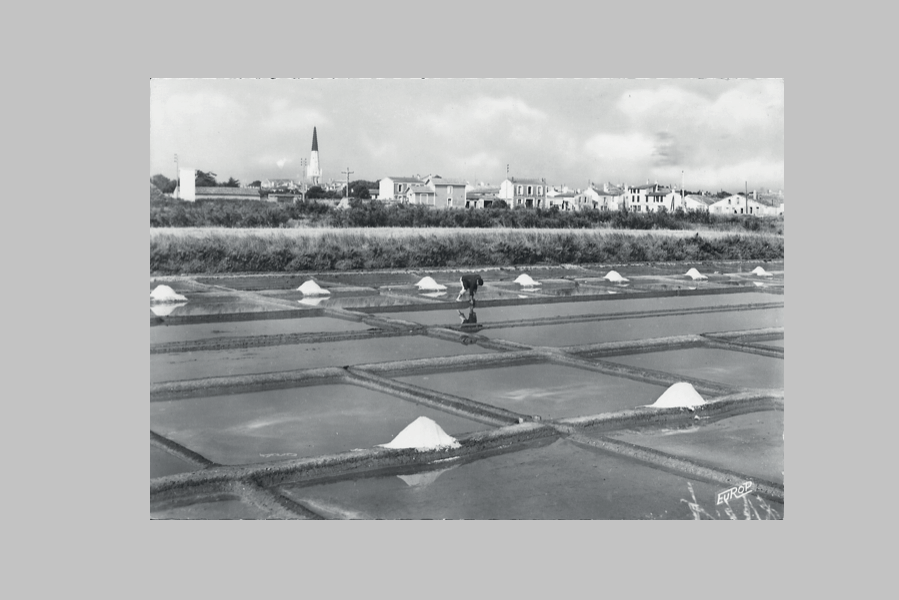

Le terme « d’or blanc » n’est pas exagéré : le sel, indispensable à la conservation des aliments, est exporté dans toute l’Europe du Nord, essentiellement vers les rivages de la Mer Baltique ou des Provinces Unies. Au 19ème siècle, l’île de Ré produit jusqu’à 30 000 tonnes les meilleures années, ce qui participe à l’expansion des villages du nord. Ces montagnes de sel, entassées sur les bosses des marais, ne donnent-elles pas à l’île son surnom de « Ré la Blanche » ? Pourtant, les petits sauniers, aux conditions de travail souvent précaires, exploitent les marais pour le compte de grands propriétaires et doivent même cumuler plusieurs activités agricoles pour vivre.

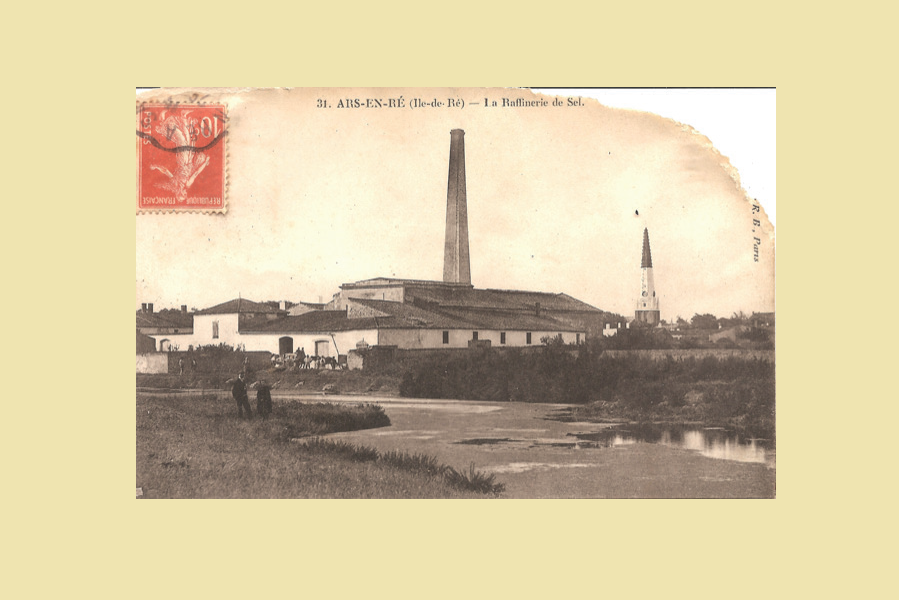

Au début du 20ème siècle, les nuages s’amoncellent. Le sel de l’île de Ré est concurrencé par les sels du Midi et ceux des mines de l’est de la France, qui inondent le marché grâce au développement du chemin de fer, entrainant une chute des prix. Bientôt, les nouvelles technologies du froid (réfrigérateurs et congélateurs) offrent une alternative à la traditionnelle conservation des aliments par le sel. En une génération, on passe de 300 à une centaine de sauniers, tandis que la moitié des salines disparaît ! Malgré la création de la coopérative des sauniers en 1942, qui permet de stabiliser les prix, le déclin semble inéluctable. La célèbre cheminée de la raffinerie à sel d’Ars, qui dominait le village, est détruite en février 1977. Mais à partir des années 80, plusieurs phénomènes vont contribuer à relancer la filière.

Renouveau et défi climatique

La création de la Maison du marais salant à Loix permet de valoriser ce patrimoine en voie de disparition tandis que la récolte de la fleur de sel, qui se vend dix fois plus cher que le sel, permet d’améliorer les revenus des sauniers. Les élus du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) comprennent tout l’intérêt de miser sur une filière patrimoniale, surtout au moment de l’ouverture du pont en 1988 et sa manne touristique. Formés à Guérande, plusieurs dizaines de jeunes sauniers redonnent vie aux marais à l’abandon : ils sont aujourd’hui une centaine à produire, sur près de 550 hectares de marais, 2500 tonnes de sel en moyenne.

En 2023, l’obtention d’une double Indication géographique protégée (IGP) pour le sel et la fleur de sel consacre l’excellence des sauniers rétais (voir encadré), qui perpétuent un savoir-faire multiséculaire. « Le coeur de l’IGP, c’est le lien entre une tradition, un terroir et un produit qu’il s’agit de labelliser et de protéger », explique Louis Merlin, président de l’Association des producteurs de sel de l’île de Ré. Malgré cette reconnaissance, les défis restent nombreux, à commencer par le réchauffement climatique. Situés sur la mer et météo-dépendants, les marais sont particulièrement sensibles aux aléas climatiques : montée du niveau de la mer, acidification des océans, tempêtes plus violentes4. Mais comme ils l’ont fait depuis presque mille ans, nul doute que les sauniers sauront trouver les solutions pour s’adapter.

1 – Ré à la Hune n°245, interview de Jacques Boucard par M.Delagarde (à retrouver sur www.realahune.fr)

2 – Source : Coopérative des Sauniers de l’île de Ré.

3 – Ré à la Hune n°245, interview de Benoit Poitevin par M.Delagarde (à retrouver sur www.realahune.fr)

4 – A contrario, des canicules plus fréquentes l’été pourraient favoriser l’évaporation de l’eau de mer et donc la production de sel.

LA RÉCOMPENSE D’UN SEL UNIQUE

La production de sel nécessite beaucoup de soleil, de vent et, bien entendu, d’eau salée. La saunaison dure environ quatre mois, entre juin et septembre. Après s’être formé au fond des marais sur une couche d’argile grise, le sel est récupéré à la main par les saunières et sauniers. La double Indication géographique protégée (IGP) pour le sel de l’île de Ré et la fleur de sel de l’île de Ré ne concerne pas que la récolte, mais également l’architecture des marais, la structure des sols et le climat. Sculptés par les sauniers à l’aide d’une boguette (une grosse pelle en bois), les marais salants de l’île de Ré possèdent une architecture propre, faite de grands rectangles et de petits carreaux géométriques. Les sols argileux mais compacts donnent au sel un taux de blancheur supérieur à ce qu’on peut trouver à Guérande ou Noirmoutier, tout comme le climat local qui offre un taux d’ensoleillement supérieur. Par ailleurs, la récolte a lieu tous les deux jours, contrairement à d’autres IGP où elle est quotidienne. Enfin, le sel est récolté avec des outils spécifiques : le simoussi pour récolter le gros sel puis le souvron qui permet de remonter le sel sur le bord des marais. Quant à la lousse à fleur, c’est une sorte d’écumoire qui permet de récolter, à la surface de l’eau, la fameuse fleur de sel. « C’est un point d’ancrage essentiel du cahier des charges de l’IGP qui différencie notre fleur de sel de celle récoltée de façon plus industrielle », explique Louis Merlin.

Je souhaite réagir à cet article