- Économie

- Terroir/Merroir

- Economie

Fier d’Ars : un projet d’algoculture crée des remous

Porté par la société Algorythme, implantée à Ars-en-Ré depuis 2016, le projet de culture d’algues, à terre et en mer, a été dévoilé à l’occasion d’une enquête publique que personne n’avait vu venir. Explications.!

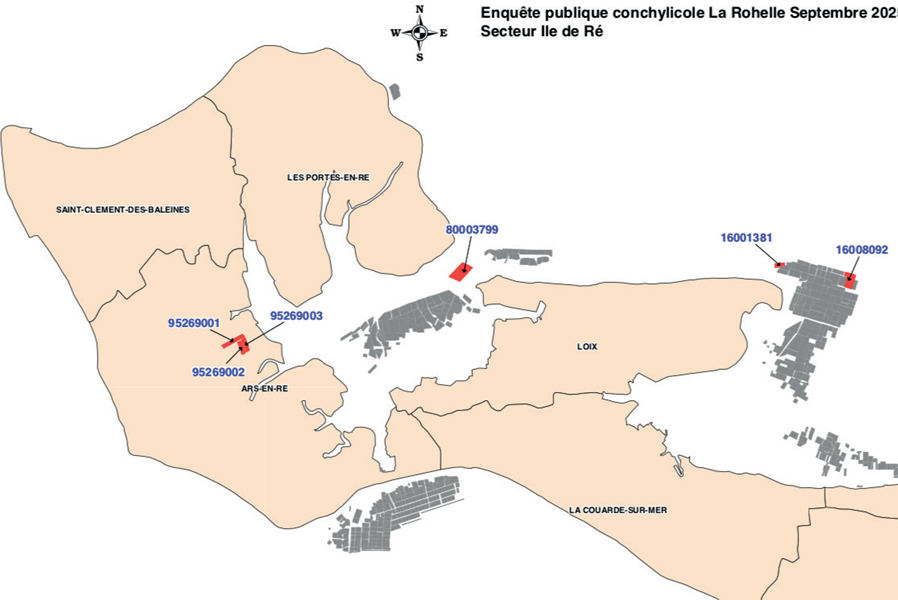

Cinq petits feuillets, une liste des parcelles et des demandeurs, la nature de l’activité et une carte d’implantation, et c’est à peu près tout. L’enquête publique présentée dans quatre communes de l’île1, portant sur des demandes d’autorisations de cultures marines, est pour le moins sommaire. La polémique qui a suivi (voir ci-dessous), et les nombreuses réactions hostiles, portent autant sur le flou du projet que sur sa localisation, qui touche un joyau de l’île de Ré classé en zone Natura 2000 : le Fier d’Ars. Comme le résume Dominique Chevillon, président de Ré Nature Environnement, « ce qui caractérise le plus ce projet, c’est sa nébulosité ». Sitôt l’annonce de l’enquête publique, Lionel Quillet avoue avoir reçu une trentaine d’appels en une heure et demie, preuve de l’inquiétude et de l’incompréhension des acteurs locaux. « Personne n’y comprend rien », synthétise le président de la Communauté de Communes (CdC) et maire de Loix.

10 hectares au total

En tout, la société Algorythme a fait six demandes d’autorisation de cultures marines (« algues vertes et autres algues ») sur une surface globale de 10 hectares, à terre et en mer, dans le nord de l’île. Sur la pointe du Grouin, il s’agit d’une culture d’algues en surélévation sur deux parcelles de 0,5 et 2,2 hectares déjà artificialisées et qui font partie de « l’enveloppe conchylicole » du domaine maritime. Autrement dit, il s’agit d’ancienne concessions ostréicoles abandonnées et non attribuées, possédant des tables huîtres sur lesquelles Algorythme compte cultiver ses algues. La demande porte également sur la création de trois bassins d’élevage (sur 3,2 hectares), situés sur des parcelles privées dans les marais d’Ars mais soumises elles-aussi à la réglementation des « cultures marines ». « Chaque projet d’aquaculture y est soumis car il peut entraîner une dégradation potentielle du milieu naturel », rappelle Thibaut de Montbron, chef du service des activités maritimes à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM 17).

Mais c’est surtout le projet d’algoculture à l’entrée du Fier d’Ars qui a déclenché la polémique sur l’île de Ré. Prévu sur une zone de 4,3 hectares en site Natura 2000, le projet a fait bondir associations environnementales, plaisanciers, ostréiculteurs et élus, d’autant qu’il était fait mention dans le document d’une culture « en surélevé », de type tables ostréicoles… La DDTM a finalement admis « une erreur » dans l’enquête publique : la culture d’algues se fera, à cet endroit précis, à même le sol, sur une parcelle cadastrée. « Il n’y aura aucune artificialisation, le porteur de projet demande une cultivation dans le milieu naturel », rassure Thibaut de Montbron

Pérennité de l’entreprise

Pourquoi avoir choisi ce lieu particulier, alors que l’île possède des dizaines de kilomètres de côtes ? « C’est, d’après ce que le porteur de projet nous explique, le meilleur endroit car il possède trois milieux différents et complémentaires, à savoir des sols sabla-vaseux, rocheux et à trous », confie Thibaut de Montbron. Grâce à leur proximité avec le chenal d’entrée du Fier, on imagine que les algues profiteront des nutriments charriés par le courant pour s’engraisser, tout en étant à l’abri de la houle et des tempêtes, principales causes de destruction des algues. D’ailleurs, Algorythme, première entreprise de Charente-Maritime à avoir obtenu une autorisation pour la cueillette des algues en 2016, « travaille » déjà sur ce secteur depuis dix ans. « C’est même l’endroit où on travaille le plus. Nous faisons de la biostimulation », annonce Tanguy Gauvin, co-fondateur de l’entreprise avec Hélène Jouannet. Il s’agit de tailler un plant arrivé à maturité, ce « stress mécanique » entraînant la libération des spores dans le milieu et l’accélération de la reproduction. A travers cette méthode, et au bout de dix ans de travail harassant sur « 40 kilomètres de côtes », Tanguy Gauvin, qui travaille avec certains chercheurs du laboratoire rochelais Littoral, Environnement et Sociétés (LIENSs), affirme qu’il a reconstitué avec ses équipes une partie du cheptel en algues qui avait disparu depuis une quarantaine d’années. « Quand nous avons débuté, il ne restait plus que 10 % des algues de la génération de nos grands-parents », explique-t-il. Dans la mesure où Algorythme a déjà une autorisation pour la cueillette des algues sauvages, beaucoup s’interroge sur l’intérêt d’aller plus loin que ce que l’entreprise fait déjà. « Le moment est charnière, la pérennité de l’entreprise passe par la culture des algues », argumente Tanguy Gauvin. Les algues sont particulièrement demandées dans les industries alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Considérée comme une filière d’avenir, l’algoculture est encouragée par les pouvoirs publics, comme en témoigne la « Feuille de route nationale pour le développement de la filière algue française » publiée en février 2025. Avec 120 tonnes2 en 2021, la culture de macroalgues en France (surtout en Bretagne) est infime au regard des 36 millions de tonnes produites dans le monde, essentiellement en Asie. La feuille de route nationale vise à structurer la filière, à la doter d’un cadre réglementaire et à tripler la production d’ici 2027.

Refuge pour les poissons

Du côté de la technique utilisée, aucun support ne serait requis pour cette culture sur le Fier d’Ars. « Il n’y a même pas besoin de marquage ou de bouées, c’est un travail naturel », insiste Tanguy Gauvin. Il est question d’une technique un peu comparable « au travail de la vigne », avec un travail de « taille » et de « bouturage ». « Il va intensifier son effort sur cette zone », explique Thibaut de Montbron. Concernant la cohabitation avec les autres usagers (ostréiculteurs, plaisanciers, pêcheurs, etc.), Tanguy Gauvin assure qu’il n’y aura « aucun changement des usages » et que la navigation ne sera absolument pas gênée. « Nous exploitons uniquement à marée basse », rappelle-t-il. Par contre, les tracteurs ostréicoles ne pourront plus circuler sur la partie nord-est de l’exploitation, pour ne pas écraser les algues, sachant qu’un chemin sera toujours accessible dans la partie sud-ouest. Surtout, grâce ce cadre légal, seule Algorythme sera autorisée à cueillir les algues sur cette parcelle. « Cela permettra à l’entreprise d’être la seule à bénéficier des fruits de son travail », explique Thierry de Montbron.

Autre sujet épineux : les espèces d’algues qui seront cultivées. Le porteur de projet assure qu’il ne s’agira que d’algues endémiques, présentes naturellement dans le milieu : la fucus, la laminaire et la gracilaire. Cette complémentarité entre algues vertes, rouges et noires serait, selon la DDTM, comparable à de la « permaculture en mer » où chaque espèce contribue à l’équilibre de l’ensemble. Cette culture d’algues locales permettrait même de lutter contre les espèces d’algues invasives, importées accidentellement, comme c’est le cas des sargasses dans le Fier d’Ars. Au niveau environnemental, les algues possèdent, en théorie, de nombreux atouts : comparables à des « forêts » sous-marines, elles permettent de capter le carbone présent dans l’atmosphère, contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique. Ces « prairies » aquatiques, qui offrent un refuge pour la faune marine, favoriseraient même la lutte contre l’érosion en amortissant l’effet des vaques et de la houle… Toujours est-il qu’une vérité « globale » (à l’échelle de la planète) n’en n’est pas forcément une au niveau local, surtout dans un microcosme comme celui du Fier d’Ars, où toute activité nouvelle, aussi louable soit-elle, peut remettre en cause les fragiles équilibres.

Le début du processus

Que va-t-il se passer maintenant, alors que l’enquête publique s’est achevée le 4 octobre dernier ? « Nous ne sommes pas du tout sur une enquête publique habituelle qui arriverait en fin de processus. Nous n’avons pas instruit le fond du dossier, ce n’est que le début. Nous portons à la connaissance du public la demande d’un aquaculteur », rassure Thibaut de Montbron. La DDTM va prendre en compte toutes les remarques et préoccupations exprimées durant l’enquête publique avant de réunir, le 15 octobre, une Commission des cultures marines. Celle-ci décidera, en fonction des éléments recueillis, d’accorder ou de refuser la demande. « Elle peut également être ajournée, dans le cas où nous n’aurions pas assez d’éléments pour nous prononcer ». En cas d’accord, la DDTM explique que « la demande devra faire l’objet d’une évaluation d’incidence » sur l’environnement, comme tous les projets situés en secteur protégé Natura 2000. « Le porteur de projet devra apporter des garanties au niveau environnemental, auxquelles nous donnerons satisfaction ou non après une analyse détaillée », ajoute Thibaut de Montbron. Si le projet passe ce second écueil, une Commission nautique locale, rassemblant tous les usagers de la mer sous la houlette du préfet maritime, sera par la suite convoquée. « Cette commission se réunit à chaque fois qu’un projet ou un événement peuvent poser un problème en matière de navigation », explique Thibaut de Montbron.

Comme dans le cadre de l’autorisation actuelle de cueillette3, la DDTM insiste sur le fait que l’autorisation d’algoculture serait de toute façon « précaire, révocable et soumise au retour d’expérience ». Si le projet est finalement validé, l’exploitation sera accordée pour trois ans. Pratique naissante en France et encore expérimentale en Charente- Maritime, l’algoculture devra faire ses preuves et rassurer sur ses bonnes pratiques. « Nous sommes les créateurs de la filière « algues » en Charente-Maritime et en Nouvelle-Aquitaine et nous essuyons les plâtres », conclut Tanguy Gauvin.

1. Les quatre communes concernées sont Les Portes, Loix, Ars et La Couarde. A noter toutefois que la procédure est « habituelle » selon la DDTM et que « les documents relatifs à ces projets » étaient consultables auprès du service « Cultures marines » de la DDTM (La Rochelle) pendant la durée de l’enquête. Cette enquête publique porte également sur 3 autres demandes d’autorisation de création (élevage d’huitres) et un renouvellement (moules sur cordes) en Charente-Maritime.

2. Avec une production variant de 200 à 250 tonnes par an, la spiruline est la première filière d’algoculture française.

3. Cette demande doit être renouvelée chaque année.

Lire aussi

-

Économie

ÉconomieQuand gastronomies italienne & française se rencontrent

Le chef Gian Carlo a ouvert il y a un an et demi le Ristorante Enoteca Italiana à deux pas du port d’Ars-en-Ré, rue de la Baie. Ce Calabrais y partage son amour des cuisines française et italienne.

-

Économie

ÉconomieAppel à candidatures pour les professionnels de santé

La Communauté de Communes de l’Île de Ré a ouvert, jusqu’au 31 janvier 2026, un appel à candidatures pour l’occupation d’un cabinet de consultation et d’une salle d’activités au sein du pôle santé du quai de la Criée.

-

Économie

ÉconomieSeconde vague, de la fripe de qualité pour tous

Dans les rayons de la nouvelle boutique de Cassiopée et Jonathan Bonnaud à Ars-en-Ré, pas de Shein ou autre marque de fast fashion. Seconde vague permet à tout un chacun de s’habiller à moindre coût, et bien.

Je souhaite réagir à cet article